こんにちは。駒沢大学駅前の買取専門店『ゴールドパーチェス』です。

本日は、唐墨について、お話をさせていただきます。

唐墨(とうぼく)とは

中国で製造された書道用の固形墨です。

伝統的な製法で作られ、深い黒色と滑らかな書き心地が特徴で、透明感のある墨色、よく伸びる特性を持っています。中国の紙に合わせて作られているため、日本の和紙へのにじみ方が和墨とは異なります。

そもそも墨はどうやって作れられるのか

原材料:煤、膠(にかわ)、香料

煤:植物や鉱物、松の枝などを燃やして出来た煤。

燃やす原材料によって油煙・改良煤煙・松煙など種類が分けられる。

→ 色味を決定るする主材料

膠:牛皮・馬皮・鹿皮のニベ(外皮と肉質との中間にある結合組織)や骨などを煮詰めてコラーゲンなどのタンパク質を抽出し、それらを乾燥させたもの。

→ 煤の粒子を固める意味合いと墨液に適度な粘り気を与える。

香料:原材料である膠特有の動物臭を消すためや、香りの良さで書く際の気分を高めるために加えられます。高価な品になるにつれて貴重な香料を使い香りも重視される。

→墨の質を高め、使用する際の不快感をなくす。

製造工程:膠を湯煎で溶かし煤・香料を混ぜ合わせる。その後、数週間〜数ヶ月かけて乾燥させ、最後に彩色の仕上げをして完成。

乾燥させる際には木箱に入れるのが和墨、自然に近い乾燥方法をするのが唐墨になります。また膠と煤の混ぜる比率に違いがありそれが色合いなどに影響を与えます。

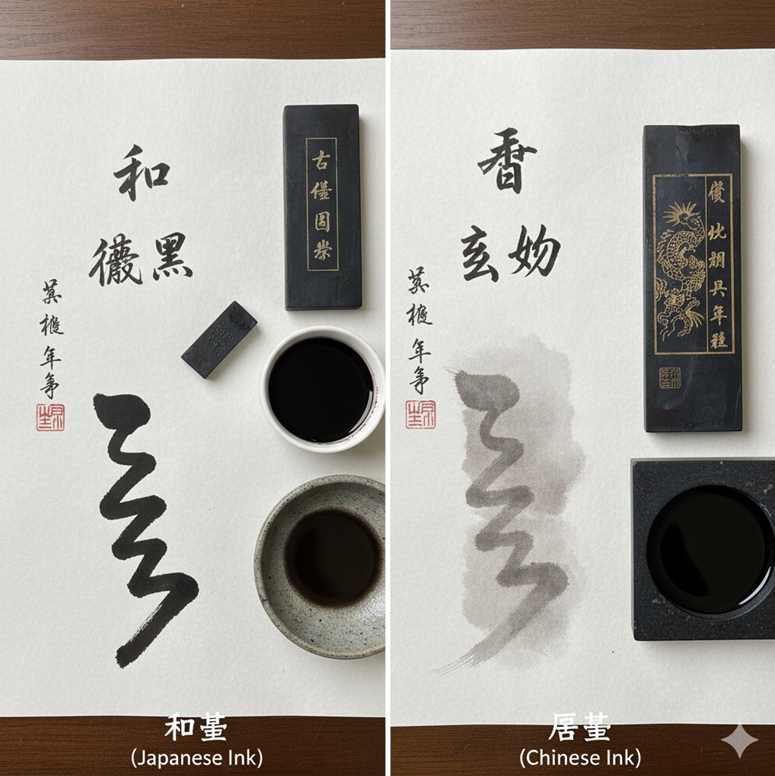

日本の墨と中国の墨の違い

日本の墨との違いをわかりやすくまとめてみました。

豆知識もあるのでどうか読んでみてください。

日本の墨を「和墨」わぼく

中国の墨を「唐墨」とうぼく

といいます。

主な原材料(煤・膠)の配合比率にも違いがあります。

①配合比率の違い

和墨:膠の割合は少なめで粘度の高い膠を使用。 煤10に対し膠6ほど

唐墨:膠の割合が高く粘度の低い膠を使用。煤10に対し膠12ほど

またこの配合比率や使われる膠の特徴により色の見え方や摩(す)る工程や時間にも違いが見えてきます。

②色合いの違い

和墨:黒色が強く、力強さや厚みがあるのが特徴。煤の配合比率が唐墨よりも高いため、磨った時に発色が良い。

唐墨:やや青みや白みを帯びた、透明感のある墨色が特徴。この色は「五彩」(濃淡様々なグラデーション)を表現するのに適しており、見る人に品位や奥行きを感じさせます。

③磨る時間の違い

和墨:煤の割合が多いため、唐墨に比べて早く磨ることができる。すぐに書写に取り掛かれます。日常的な書道教育や実用向け。

唐墨:和墨に比べて磨るのに時間がかかる。時間をかけて磨ることで得られる、品格のある奥深い墨色と香りがあり美術向け。

唐墨の中での違い・種類

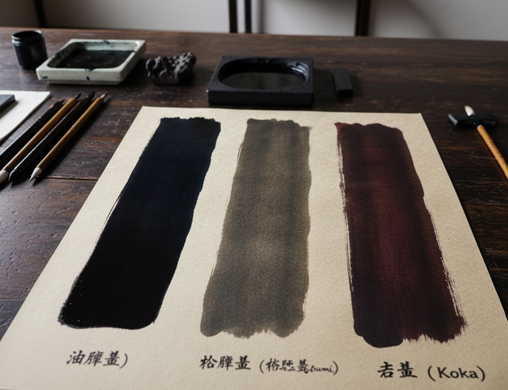

唐墨の中でも原料となる煤の種類や製造方法によって、墨色が異なります。

こちらではいくつかの種類をご紹介させて頂きます。

油煙墨: 菜種油などの油を燃やして採った煤を固めた墨です。

特徴: 茶系や紫系の暖かみのある黒色が特徴で、艶があります。にじみが少なく、線の表現がはっきりと出やすい傾向にあります。

適した用途: 繊細な表現や、深みのある濃い墨色を出したい時に適しています。

商品例)

五百斤油: 菜種油煙を原料とした唐墨の代表格で、深みのある墨色です。西本皆文堂のオンラインショップなどで取り扱いがあります。

紫玉光: 上海墨廠製の唐墨で、1980年代に製造された旧墨などが中古市場に出回っています。

松煙墨: 赤松などの松の木を燃やして採った煤を固めた墨です。

特徴: 青系やグレー系の墨色で、透明感と柔らかい表現が特徴です。淡墨にすると美しい青みが出ます。

適した用途: 繊細な表現や、水墨画など、柔らかな線の表現を求める作品に適しています。

古墨(旧墨): 製造されてから長い年月を経た唐墨は「古墨」と呼ばれ、墨の色が深まり、作品に独特の味わいを与えます。

特徴: 時間の経過とともに膠が軽くなり、墨色が落ち着いてくることで、独特の滲みや立体感、奥深い墨色を生み出します。

高額な唐墨の特徴

①まず第一に古墨であること。

墨は乾燥・熟成させることで膠の臭みが抜け、煤と膠がよく馴染み、墨色がまろやかになるとされるため、特に古い時代の良質な墨は非常に高価になります。

高値がつく唐墨は主に中国の清の時代までに製造されたものが中心。製造後20〜100年ほど減ることで墨の成分が熟成しただ濃いだけではなく深みのある黒色や透明感が出ます。また新しい墨では出せないまろやかで滑らかな書き心地になります。

②最高級の原料

高額な唐墨は、製造当時において最高級の原料を使用して作られています。

特に香料の香りは本物と偽物の見分けにもなるそうです。

麝香(じゃこう): ジャコウジカから採取される貴重な香料で、非常に高価です。龍脳(りゅうのう): フタバガキ科の植物から得られる天然香料で、清涼感のある香りが特徴です。

これらの天然香料が贅沢に使われている墨は、それだけで価値が高まります。

③高い芸術性

名工による精緻な細工と意匠が単なる文房具ではなく、美術品としての価値をつけます。

例として清朝時代の曹素功(そうそこう)や胡開文(こかいぶん)といった墨の大家(名工)が手掛けたものは、その技術の高さから高額になります。

ここまで読んでくださり誠にありがとうございます。

ご自身ではわからないものでも、中にはとんでもない価値があるものがあるかもしれません。皆様のご自宅などに眠っているかもしれません。

そんな時はどうかどうか弊社までご相談ください!

お家のお宝一緒に探しましょう!!