こんにちは。駒沢大学駅前の買取専門店『ゴールドパーチェス』です。

本日は日本人には馴染みのある日本刀について歴史を振り返っていこうと思います。

当店では日本刀の高価査定、買取、登録証の取得アドバイスなども行っておりますので、ご実家などから刀剣類が見つかった際には是非ご利用下さい。

日本刀の魅力と歴史

日本刀は単なる武器では無く、「美術品」としての面や、「精神性の象徴」として世界中の人々を魅了してきました。

鋭い曲線美、武士の心を映しているかのような存在感は時代を超えて受け継がれています。

今回は日本刀の歴史や特徴、魅力について説明して行こうと思います。

日本刀はどうやって出来た?

日本刀の原型は古墳時代の直刀まで遡ります。

平安時代頃には『反り』を持つ刀が誕生し、武士の台頭と共に発展しました。

鎌倉時代には『刀剣黄金期』と呼ばれるほど『名工』が活躍し、現代に受け継がれる名刀の多くが誕生しました。

戦国時代には実用性が重視され、頑丈で戦いに向いた刀が作られるようになりました。

江戸時代に入ると平和が訪れ、刀は武士の身分を象徴する『帯刀』としての役割を担うようになり、美術的価値が高まっていきました。

日本刀の特徴

1.反り(そり)

日本刀の大きな特徴は美しい反りです。

この曲線は斬撃の威力を高め、少ない動きで刀の切れ味を上げています。

2.波紋(はもん)

焼き入れによって現れる波模様を(刃文)と呼びます。直線的なもの、波打つものなど個性豊かで、職人の技術と美意識が現れます。

3.玉鋼(たまはがね)

日本刀は「玉鋼」と呼ばれる特別な鋼から鍛えられます。何度も折り返し鍛錬することで不純物を取り除き、粘り強さと硬さを両立させています。

- 実用性と芸術性の両立

- 精神性 日本刀は武士の魂とされ、持ち主の人格や心構えと結び付けられてきました。

- 世界的評価 現代では刀剣展示や国宝指定を通じて、美術的価値が世界に認められています。

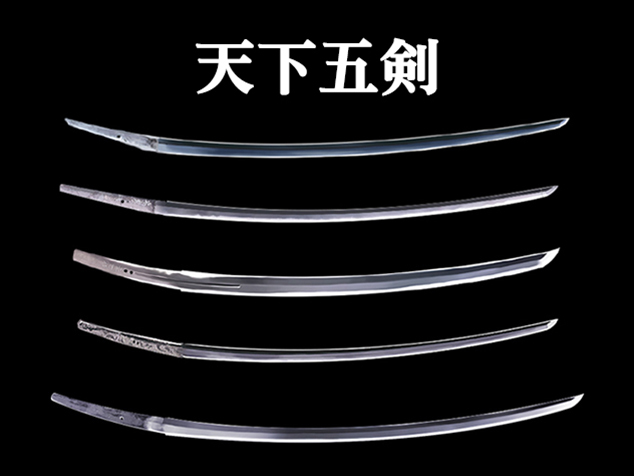

日本の名刀【天下五剣】

ここで名刀と言われる刀について紹介していきます。

1.【三日月宗近】太刀

平安時代末期の名工「三条宗近」の作品で、国宝に指定されています。波紋が三日月のように見えることからその名が付きました。現存する日本刀の中でも最高傑作のひとつとされ、「天下五剣」の筆頭とされています。

2.【童子切安綱】太刀

日本刀の大傑作と呼び声高い【大包平】とともに「東西の両横綱」と称される名刀です。平安時代に伯耆国(ほうきのくに:現在の鳥取県)で「大原安綱」によって作られたとされています。「酒呑童子」という鬼を切ったとされていてそこから名付けられたとされています。

3.【鬼丸国綱】太刀

鎌倉時代の栗田口国綱の作品で、「天下五剣」の一振りです。北条家の宝刀であり、鬼の悪夢に悩まされていた(北条時頼)が、この刀でその鬼を退治したことから鬼丸と名付けられました。

4.【数珠丸垣次】太刀

「天下五剣」の中でも数珠丸恒次は日本刀として最上級の評価を得ています。数珠丸は他の刀と違い切れ味を示すような伝承がありません。それもお寺や仏道において長く伝わってきた刀であることから今も信仰の象徴として受け継がれて来ているからです。

5.【大典太光世】太刀

太刀「大典太光世」は「天下五剣」にふさわしい一振りと言われています。江戸時代には幕府の命により編集された名刀リスト「享保名物帳」に名物として記載されており、国宝にも指定されています。これを作刀した平安時代の刀工「三池典太光世」(みいけてんたみつよ)は刀工集団「三池派」の開祖で、日本刀に魂を吹き込む鍛刀技術があったとされており、大典太光世も霊力を発揮したという逸話が残っています。

その他にも逸話がある刀があります。

妖刀【村正】

漫画などでもなんとなく見たことがあると思いますが、村正伝説とは江戸時代に広まった都市伝説のひとつです。

「村正」という刀が徳川将軍家に災いをもたらした呪いの刀だったというものです。

徳川家康の祖父が家臣によって殺害されてしまった時の刀が村正だったと言われています。その後も徳川家にことごとく災いを持たされたことから妖刀と言われています。

【小烏丸】

平家に伝来した太刀で、名工「天国」(あまくに)作。

名前の由来は桓武天皇(かんむてんのう)のもとに飛んできた巨大な三本脚の鳥にちなんで付けられたとされています。

平家が一度は拝領し、家宝として所持していましたが、「壇ノ浦の戦い」で平家と共に海に沈んで行方不明とされていました。

江戸時代になって平氏の流れを汲む伊勢家にて保管されていたことが判明し、現在は「御物」として官内庁の管理になっています。

有名な武将と刀

歴史に名を残している戦国武将達は、それぞれ刀剣を所有していました。

織田信長はその中でも多くの名刀を所有していたことで有名です。

そんな戦国武将達の愛刀について見ていきましょう。

織田信長

• へし切長谷部

• 薬研藤四郎

• 不動国行

• 不動行光

• 鶴丸国永

• 大般若長光

• 刀 金象嵌銘 光忠 光徳花押

• 太刀 銘 長光(名物遠江長光)

• 鉋切長光

となかなかの多さを誇っていました。

その後も天下人と呼ばれる人物は多くの刀を所持していました。

豊臣秀吉

• 松浦信国

• 一期一振

• 童子切安綱

• 富田江

• 南泉一文字

• 短刀 銘 左筑州住(大閤左文字)

• 二つ銘則宗

• 厚藤四郎

徳川家康

• 若狭正宗

• 不動正宗

• 短刀 無銘 正宗(名物庖丁正宗)

• 日光助真

• 骨喰藤四郎

• 江雪左文字

• 物吉貞宗

• 鍋島江

• ソハヤノツルキ

• 鯰尾藤四郎

• 伏見正宗

• 獅子王

その他の有名な武将では

明智光秀

• 明智近景 備前長船近景作

• 亀甲貞宗

石田三成

• 薙刀 銘 丹波守吉道

• 石田正宗

• 石田貞宗

• 鳥飼(鳥養)国俊

上杉謙信

• 太刀 国宗

• 姫鶴一文字

• 山鳥毛一文字

• 山鳥毛一文字(写し)

真田幸村

• 大千鳥十文字槍

武田信玄

• 宗三左文字

• 太刀 銘 来国長

伊達正宗

• 刀 無銘 伝来国俊(金粉銘 来国俊)

• 燭台切光忠

• ハバキ国行

黒田官兵衛

• へし切長谷部

• 日光一文字

などなど聞いたことがある武将にも愛刀というものがありました。

そして刀剣にはランクとして呼び名が分けられています。

刀剣鑑定書のランク

- 国宝

- 重要文化財

- 重要美術品

- 特別重要刀剣

- 重要刀剣

- 特別保存刀剣

- 保存刀剣

と分けられておりその刀剣の価値を見極める手助けとなる役割も果たしています。

どうでしょうか。

日本の歴史と深く関わりがある日本刀ですが、少し掘り下げるだけでもこれだけの内容が広がっています。

まだまだ刀ひとつをとっても掘り下げれば今回の内容では語りきれない歴史や伝統が継承されています。

さて、本日は【日本刀】についてご紹介してまいりました。

昔は日本刀を護身刀としてお家に置いていたり、倉庫や蔵から発見されたりすることがあります。

そんな時にどう対処したらいいのか、どう処分したらいいのか、など細かなアドバイスから査定や買取まで当店では請け負っております。

価値を知りたいだけでも、ぜひお気軽にお問い合わせ、お立ち寄りください。

スタッフ一同心よりお待ちしております。